太陽光電池とは?仕組み・違い・種類の特徴を分かりやすく解説

この記事は2025/08/08に更新されています。

太陽光を利用して自然に優しいエネルギーを活用する「太陽光発電」には、「太陽光電池」の存在が欠かせません。しかし、一言で太陽光電池といっても、「そもそも太陽光電池って何?」「太陽光電池って何で出来ているの?」「ソーラーパネルと何か違うの?」とギモンを持たれる方も少なくないでしょう。

太陽光発電などの設備は高額だからこそ、導入する前に「どのようなものなのか」をちゃんと把握しておきたい。そんなしっかりしたい方へ向けて、この記事では「太陽光電池とはなにか?」を徹底解説します。

太陽光電池で発電できる仕組み・原理や種類、寿命なども紹介しますので、ぜひご参照ください。

▼98%のお客様が80%以上の電気代節約に成功!たった30秒で目安が分かるシミュレーション

SIMULATION

太陽光電池とは?

太陽光電池(たいようこうでんち)とは、太陽光を利用して電気に変換する装置です。英語では「ソーラーセル(solar cell)」で、「太陽電池」「セル」とも呼ばれます。

光エネルギーを電気エネルギーに変換する機能が特徴で、再生可能エネルギーとして注目されており、環境に優しいエネルギー源として広く活用されています。

ただし、「太陽光電池」という名称ですが、それ単体に電力を蓄える能力はありません。あくまで、太陽光エネルギーを電気エネルギーに変換する仕組みが太陽光電池です。

太陽光電池とソーラーパネルの違い

太陽光電池とソーラーパネルは、どちらも太陽光を利用して電気を生成する装置です。しかし厳密には、異なる役割と構造を持っています。具体的な違いは以下のとおりです。

- 構成とサイズ:太陽光電池は個々のユニットで、ソーラーパネルは複数の太陽光電池を含む大きな構造

- 機能:太陽光電池は太陽光を電気に変換する基本単位(セル)であり、ソーラーパネルはセルを組み合わせてより多くの電力を生成

- 用途:太陽光電池は単独では使用されず、ソーラーパネルとして組み合わされて利用される

- 保護と耐久性:太陽光電池はそのまま使用するものではなく、外部環境から保護するフレームやガラスをつけたソーラーパネルが一般的

ソーラーパネルとは

ソーラーパネルとは、複数の太陽光電池を組み合わせたもので、より大きな電力を生成するためのシステムです。アルミフレームや強化ガラスで保護されており、屋根や野原に設置されています。

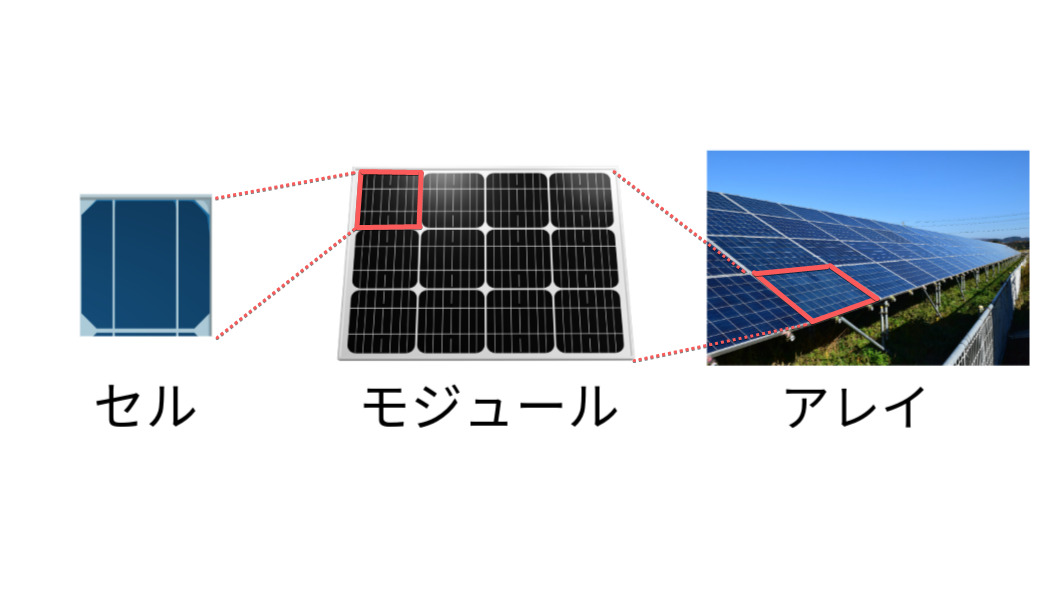

太陽光電池の「セル」を複数組み合わせたもので、複数枚並列させた状態を「モジュール」や「アレイ」と呼びますが、一般的にはソーラーパネルと呼ばれます。

太陽光電池は形によってどのような違いがあるの?

太陽光電池とは、太陽光を直接電気に変換する個々のユニットです。主にシリコンなどの半導体材料を使用し、光起電力効果を利用して電気を生成します。

「セル」「モジュール」「アレイ」などの種類があり、なかでも最小構成に位置する「セル」が太陽光電池の基本単位として知られています。

セル:太陽光発電の基本単位

セルは、太陽光発電の最小単位であり、太陽光を直接電気に変換する役割を担います。一般的に、結晶シリコン製のセルは、厚さ0.2mmから0.4mmの薄いシリコンウェハーに特殊な処理を施し、電極を取り付けた構造をしています。

セル1枚あたりの電圧は0.5Vから0.6V程度ですが、電流はセルの面積によって変化します。例えば、125mm角のセルでは約5Aの電流が発生します。

モジュール:屋外利用を可能にするユニット

モジュールは、複数のセルを直列または並列に接続し、強化ガラスや樹脂、フィルムなどで覆い、アルミフレームなどで補強したものです。これにより、セルを屋外の厳しい環境から保護し、長期的な利用を可能にします。

モジュールは、設置場所の環境条件に合わせて設計され、必要な電圧と電流を確保できるように構成されています。

アレイ:発電システム全体の構成要素

アレイは、複数のモジュールを架台に設置し、直列または並列に接続したものです。アレイ全体で、必要な電力量を確保できるように設計されます。一般家庭の屋根などに設置されている太陽光発電システムは、このアレイにあたります。

太陽光電池で発電できる仕組みと原理

太陽光電池は、主にシリコンなどの半導体材料を使用して作られています。半導体には、「p型(正孔が多く、正に帯電)」と「n型(電子が多く、負に帯電)」があり、2種類の半導体を導線で組み合わせることで電気を生成するのが基本原理です。

では、どのように発電しているのか、その仕組みを解説します。

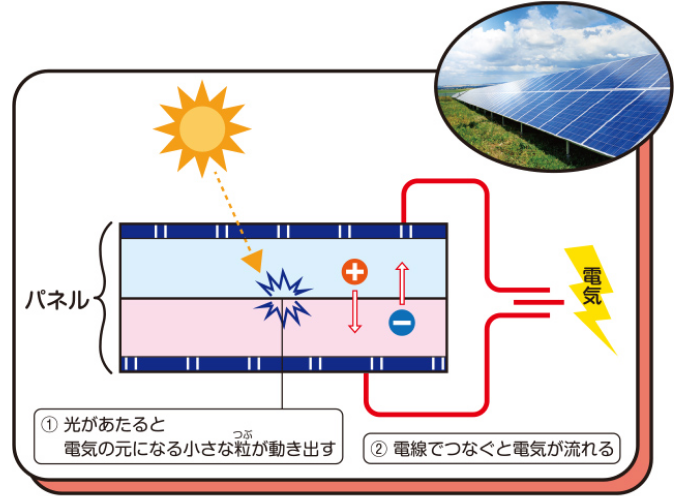

1. 太陽の光で電気が生まれる(光起電力効果)

太陽の光が特別な材料(半導体)に当たると、「電子」という小さな粒が元気になります。元気になった電子は、プラスの電気を持つ「正孔」という粒と一緒に動き始めます。

2. 電気を流す道を作る(pn接合の役割)

特別な2種類の半導体(p型とn型)を接合すると、「pn接合」というものができます。このpn接合の部分で、電子はn型半導体側へ、正孔はp型半導体側へと移動し、内部に電界が形成されます。

太陽光が当たると、この電界によって電子(-)と正孔(+)がそれぞれの側へ移動しやすくなり、外部回路に接続することで、電子が一方向に流れるようになります。

3. 電気が流れる(電流の流れ)

電子と正孔は元に戻ろうとしますが、外に電気が流れる道(外部回路)があるとその道を通りたがります。太陽の光が当たると、pn接合で作られた電子が外部回路を通って移動する仕組みです。

この電子の移動が「電気の流れ(電流)」となります。

4. 電気を作り続ける(電力の生成)

太陽光が当たっている間は、上記のプロセスが継続的に行われ、電力が生成されます。発電された電力は、太陽光発電設備の「パワーコンディショナ」や「分電盤」などを通して、ご自宅の家電に供給される仕組みです。

ただし、太陽光電池(ソーラーパネル)は電気を作るだけで、電気を貯めておく機能(蓄電機能)はありません。そのため、太陽光発電システムで発電した電力を貯めるためには、蓄電池などの別途設備が求められます。

▼合わせて読みたい!太陽光発電と蓄電池を設置するメリット・デメリットまとめ

太陽光電池の種類

注目を集めている太陽光電池は、主に以下の4つの種類に分類されます。

- 1. シリコン系太陽光電池

- 2. 化合物系太陽光電池

- 3. 有機系太陽光電池

- 4. ペロブスカイト太陽光電池

1. シリコン系太陽光電池

シリコン系太陽光電池は、現在の太陽光発電市場において主流を占めており、その高い信頼性と比較的安定した性能から、住宅用から産業用まで幅広い用途で利用されています。

シリコンは地球上で二番目に豊富な元素で、その結晶構造を利用した半導体技術は長年にわたって研究開発が進められてきました。

単結晶シリコン太陽光電池

単一のシリコン結晶を基板として用いるため、結晶の欠陥が少なく、電子の移動がスムーズに行われるため高い発電効率を実現します。均一な結晶構造は見た目にも美しく、高品質な太陽光発電システムを求めるユーザーに好まれます。

製造プロセスが複雑でコストが高いため、初期投資は大きくなるものの、長期的な視点で見ると高い性能と耐久性により、優れた投資対効果を提供します。平均寿命は25年から30年です。

多結晶シリコン太陽光電池

複数のシリコン結晶を鋳型で固めて作るため、単結晶に比べて製造コストを抑えられる太陽光電池です。結晶の境界で電子の移動が妨げられるため、発電効率はやや劣りますが、コストパフォーマンスに優れています。

結晶の境界が見える独特のまだら模様が特徴です。平均寿命は20年から25年です。

アモルファスシリコン太陽光電池

アモルファスとは「非結晶」のことで、薄膜技術を用いてシリコンを成膜します。軽量で柔軟性があり、曲面や携帯機器などさまざまな形状への適用が可能です。結晶構造を持たないため、光の吸収率が高く、曇りや室内光などの弱い光でも発電できます。

弱光でも発電できるため、室内用の電卓や時計などにも活用されています。一方で、太陽光電池としての寿命は、ほかのシリコン系に比べて劣化を迎えやすくなっています。

2. 化合物系太陽光電池

化合物系太陽光電池は、シリコン以外の化合物半導体を用いることで、特定の用途や環境に合わせた性能を発揮する太陽光電池です。

CIS/CIGS太陽光電池

銅、インジウム、セレン、ガリウムなどの化合物を薄膜状に成膜することで、軽量で柔軟性のある太陽光電池を実現しています。高い光吸収率と優れた温度特性を持ち、高温環境や低照度条件下でも安定した発電が可能です。

製造コストが比較的低く、大規模な発電所や建材一体型など、多様な用途に適しています。

CdTe太陽光電池

カドミウムテルル化合物を用いた薄膜太陽光電池で、高い発電効率と優れたコストパフォーマンスを両立します。製造プロセスが比較的簡単で、大規模な生産に適していますが、カドミウムの毒性に関する環境への配慮が懸念されています。

GaAs太陽光電池

ガリウム砒素化合物を用いることで、非常に高い発電効率を実現します。主に宇宙用や集光型太陽光発電システムなど、高効率が求められる特殊な用途で使用されます。製造コストが非常に高いため、一般的な用途には適していません。

3. 有機系太陽光電池

有機系太陽光電池は、プラスチックのような有機材料を用いることで、軽量で柔軟性がある太陽光電池です。低コストな太陽光電池として注目を集めています。

有機薄膜太陽光電池

印刷技術などを用いて有機材料を薄膜状に成膜するため、大量生産が可能で低コスト化が期待できます。軽量で柔軟性があり、曲面や携帯機器など、さまざまな形状への適用が可能です。

発電効率はまだ低いものの、研究開発が進められており、将来的な技術革新が期待されています。

色素増感太陽光電池

植物の光合成の仕組みを応用し、色素を用いて光を吸収し、電気に変換する太陽光電池です。インクなどの塗料を使用した新しいタイプで、低照度条件下でも発電が可能なほか、室内用やデザイン性の高い製品への応用が期待されています。

4. ペロブスカイト太陽光電池

近年研究が盛んな、有機物と無機物を組み合わせた新しいタイプの太陽光電池です。従来のシリコン系太陽光電池を上回る発電効率が報告されており、次世代の太陽光電池として期待されています。

しかし、まだ耐久性・安定性に課題があり、ペロブスカイト太陽光電池の寿命はわずか5年程度と、シリコン系太陽光電池(20~30年)の実績に比べて大きく劣っているのも事実です。ペロブスカイト太陽光電池の実用化にはまだ時間がかかると考えられています。

太陽光電池(ソーラーパネル)の寿命はどのくらい?

太陽光電池(ソーラーパネル)の寿命は、一般的に25年から35年とされています。多くのメーカーはシリコン系太陽光電池を利用しており、メーカーによっては25年間の出力保証サービスが実施されている事例も珍しくありません。

実際の寿命はメンテナンスや設置環境によってさらに長くなることがあります。ソーラーパネルの劣化率は年間約0.5%で、30年後には元の出力の約87%まで低下するものの、適切なメンテナンスを行えば、30年以上も使用可能な場合もあります。

▼合わせて読みたい!太陽光パネルの寿命・耐用年数・長持ちさせるコツを徹底解説

太陽光電池(ソーラーパネル)の年間発電量はどのくらい?

太陽光電池セル単体では十分な発電を行えないため、発電を効率化するにはモジュールやアレイ、いわゆる「ソーラーパネル」として構成されたものを利用します。

一般的な家庭が自宅に設置する太陽光電池(ソーラーパネル)の設置容量はおおよそ3kW〜5kWです。「発電容量1kWあたりの太陽光パネル発電量は約2.7kWh」とされているため、1日あたりの平均発電量における一般的な目安(3kW~5kW)は以下のようになります。

| 設置容量 | 3kW | 4kW | 5kW |

|---|---|---|---|

| 1日あたりの平均発電量 | 8.1kWh | 10.8kWh | 13.5kWh |

さらに、年間に直した場合の発電量は以下のとおりです。

| 設置容量 | 3kW | 4kW | 5kW |

|---|---|---|---|

| 年間の発電量 | 2.956kWh | 3.942kWh | 4.927kWh |

ただし、実際の数値はお住まいの地域や日照条件によって大きく異なるためご注意ください。

戸建住宅の平均消費電力目安

東京都環境局の調べによると、5月・8月・1月の中間期・冷房期・暖房期を踏まえた平均は以下のとおりです。

| 月間消費電力(平均) | 5月(中間期) | 8月(冷房期) | 1月(暖房期) | |

| 1人世帯 | 約260.67 kWh | 186kWh | 287kWh | 309kWh |

| 2人世帯 | 約376.33 kWh | 253kWh | 402kWh | 474kWh |

| 3人世帯 | 約409.33 kWh | 275kWh | 449kWh | 504kWh |

| 4人世帯 | 約488 kWh | 324kWh | 532kWh | 608kWh |

設置容量5kWの太陽光発電は年間4.927kWh分を発電できる計算で、仮にすべてを自家消費できた場合、3人世帯(平均値)ならそのほとんどを太陽光発電のみで賄える計算です。

各時期によって消費電力量やシーズンによる発電量は異なるものの、8月の冷房シーズンは5kWの太陽光発電で二人世帯を賄えます。

ただし、実際に太陽光電池(ソーラーパネル)で発電した電力すべてを自家消費できるかどうかは、お住まいの環境や蓄電池導入の有無によって大きく異なります。屋根の向きや角度によっても発電効率が異なるためご注意ください。

もし、太陽光電池を導入したときにどの程度電気代を削減できるか気になる方は、この機会に1分で早見チェックできるシミュレーションをご利用ください。

全国47都道府県で太陽光発電設備の導入を実施している「0円ソーラー」のハチドリソーラーでは、初期費用0円でご導入いただける太陽光発電システムのサービスをご用意しております。

▼初期費用0円で導入できる「0円ソーラー」はハチドリソーラーへ!たった30秒で導入効果が分かるシミュレーションはこちら▼

SIMULATION

太陽光電池(ソーラーパネル)の費用相場はどのくらい?

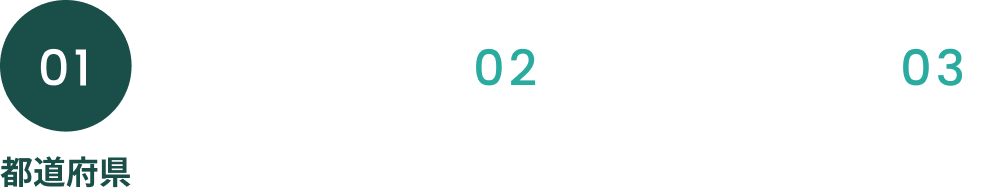

資源エネルギー庁が発表しているデータによると、2024年に住宅用太陽光発電システムを新しく設置する場合のシステム費用の平均は、1kWあたり約28.6万円とされています。

太陽光電池(ソーラーパネル)単体を導入しても、自宅で発電した電力を利用することはできません。太陽光発電で生み出した電力を利用するには、パネルを固定する架台や直流・交流を変換するパワーコンディショナなど、さまざまな機材が必要です。

それらを含めて「太陽光発電システム」と呼びます。太陽光発電でどれだけ電気が作れるかを表す単位は、「kW(キロワット)」です。システムを導入する際にかかる費用は、工事費も含めて「システム費用」と言います。

この費用は、1kWあたりいくらかを示す「kW単価」で表すことが多く、設置費用全体をシステムの発電能力(kW)で割って計算します。「〇〇万円/kW」というように表示されるのが一般的です。

2024年は1kWあたり約28.6万円ですので、一般的な家庭で多い4.5kWの太陽光発電システムを導入する場合は、128.7万円前後のコストが掛かる計算になります。

▼合わせて読みたい!太陽光発電の設置費用や年間維持に掛かるコストを解説

日本の太陽光発電設備の導入率

日本の太陽光発電は、国内全体の発電量に占める割合が着実に増加しており、2022年度には10.6%に達しました。2018年度の6.6%、2020年度の8.9%と比較すると、大きな伸びを示しています。

国際エネルギー機関(IEA)の統計によれば、2022年時点で日本の太陽光発電設備の累積導入量は世界で3番目に位置しています。中国、アメリカに次ぐ実績であり、国土面積を考慮すると、日本が積極的に太陽光発電を推進していることが伺えます。

また、太陽光発電は一般家庭への普及も進んでいるのがポイントです。政府は、2030年までに新築戸建住宅の6割に太陽光発電設備を設置するという目標を掲げており、東京都では2025年4月から新築戸建住宅へのソーラーパネル設置が義務化されます。

上記を踏まえると、日本は太陽光発電の導入を積極的に進める国であり、太陽光発電は私たちの生活にますます身近な存在になっていると言えるでしょう。

▼合わせて読みたい!太陽光パネルの義務化が始まるのはいつから?(東京都)

太陽光電池が抱えている課題

太陽光電池には、大きく分けて「変換効率」「廃棄処分方法」の2つに課題を抱えています。シリコン系の太陽光電池をはじめ、最小構成のセルはそのまま活用することはできません。

基本的には、モジュールやアレイなど複数パネルが連なった状態でなければ、十分な発電効率を見込めないのも事実です。さらに、太陽光エネルギーから電気エネルギーを生み出す過程で、電力を100%そのまま変換できるわけでもありません。

近年の技術では10~22%ほどの範囲にとどまっており、技術進化が求められています。

また、太陽光電池は自然エネルギーを利用できるため環境に優しいと言われている一方で、「廃棄処分方法」に関する課題も抱えています。市場に出回っている太陽光パネルは一般的に寿命が30年前後だとされています。

しかし、日本に太陽光パネルの導入が始まったのは1990年代ごろ。つまり、2030年代を迎えると寿命を迎えた太陽光パネルが続々と出現するため、その廃棄をどうするのか、最終処分場のひっぱくが懸念されています。

また、太陽光パネルは種類によって鉛・カドミウムなど人体に有害な物質が含まれているのも事実です。適切な処理が求められている一方で、近年ではパネルの不法投棄など責任を果たさない事業者の行為が問題視されています。

そのため、近年では太陽光発電設備の「廃棄物等費用積立制度」が導入され、10kW以上の産業用太陽光発電設備は積立が義務化。不法投棄を避けて適切に処分するための仕組みづくりが進められています。

太陽光電池(発電設備)に興味のある方は0円ソーラーの「ハチドリソーラー」へ!

太陽光発電に興味をお持ちの方は、この機会に「0円ソーラー」のハチドリソーラーまでお声がけください。ハチドリソーラーでは、初期費用0円で太陽光発電設備を導入できるリースサービスをご提供しております。

\\初期費用0円で始められる!//

太陽光・蓄電池・V2Hの導入から運用~メンテナンスまでプロが徹底的にサポート!

パネルの初期費用が0円

私たちのサービスでは、太陽光パネル導入時に必要な初期費用が一切かからないため、費用負担を最小限に抑えられます。家庭や企業が太陽光発電を導入する際のハードルを大幅に引き下げられるのがメリットです。

初期投資を抑えることで、余分な負担を避けながら環境に優しいエネルギーを利用できます。

発電した電気の自由利用

発電した電気は制限なく利用でき、余った電気は売電することが可能です。これにより、家庭や企業は自家消費だけでなく、余剰電力を売却して収入を得られます。さらに、電気代の削減や売電による収入を得られるため、経済的なメリットも享受できます。

PPA(電力購入契約)モデルや、屋根貸しモデルとは違って、お客様が電力の売買や自家消費を自由にお決めいただけるため、制限なくご利用いただけます。

契約満了後の譲渡

10年または15年の契約期間満了後は、太陽光パネル一式を無償で譲受いたします(法人プランは9年)。契約期間終了後も太陽光パネルを引き続き利用できるため、長期的なコストパフォーマンスが向上します。

譲渡後も、太陽光発電を続けることで、環境に優しいエネルギー源を安心して利用できます。さらに、契約期間終了後もお客様にご安心いただくため、お電話にていつでもご相談いただけます。

高品質の太陽光パネル

ハチドリソーラーでは、業界最高水準の変換効率を持つ太陽光パネルの「長州産業」と提携しています。国内生産の高品質なパネルを使用することで、安定した発電性能を提供し、長期間にわたって効率的に電力を生成できます。

自然災害補償

15年間の自然災害補償を提供し、万が一の故障や災害にも安心して対応できます。落雷や火災などの自然災害による損害を心配せずに、太陽光発電を導入できるため、安心して導入できるとお客様からも好評です。

安心して環境に優しいエネルギーをご利用いただけます。

環境への貢献

私たちのサービスは、自然エネルギーを活用し、CO2排出を削減することで持続可能な社会に貢献します。太陽光発電は再生可能エネルギーの一つであり、化石燃料に依存しないクリーンなエネルギー源です。

環境に優しいエネルギーを提供することで、地球環境の保全にも寄与しています。

皆さまと共に、自然エネルギー100%の社会を目指して取り組んでいきますので、どうぞ興味をお持ちいただけましたらお気軽にお問い合わせください。

まとめ

太陽光発電は、太陽光エネルギーを電気に変換する技術で、持続可能な社会の実現に不可欠です。

太陽光電池は、その中核をなす存在であり、「光起電力効果」を利用して太陽光を直接電気に変換する仕組みを持ちます。太陽電池セル、モジュール、アレイといった構成要素から成り立ち、よく見られるソーラーパネルは、太陽光電池を「アレイ」と呼ばれる状態に設置したものです。

そんな太陽電池には、シリコン系、化合物系、有機系、ペロブスカイト系など、さまざまな種類があり、それぞれ特性や用途が異なります。多くの太陽光発電設備ではシリコン系が用いられており、長い寿命と確かな実績で、高い信用度がポイントです。

太陽光発電の導入には、初期費用や設置場所の制約など課題もあるものの、長期的な視点で見ると、電気代の削減や環境負荷の低減など多くのメリットがあります。技術革新が進むにつれて、太陽光発電はますます普及し、私たちの生活に欠かせない存在になるでしょう。

SIMULATION

ハチドリソーラーブログ 一覧を見る