GX志向型住宅の補助金はいくらもらえる?条件・基準・申請手順を解説項目

この記事は2025/08/08に更新されています。

近年、新しく設けられた「GX(グリーントランスフォーメーション)志向型住宅」は、従来のZEH基準を大きく上回る省エネ性能が特徴です。国はGX志向型住宅を推進しており、2025年度(令和7年)以降に建てられた高性能な住宅に対して補助金交付が行われています。

「補助金をフル活用して高性能な住宅を建てたい!」

「いつからいつまでが補助金対象なの?」

「GX志向型住宅はいくら補助金をもらえるの?」

この記事では、GX志向型住宅の補助金はいくらもらえるのか、条件から基準、申請手順まで一挙に解説します。国の補助金申請でありがちなトラブルや注意点についても触れていますので、あわせてご参照ください。

▼98%のお客様が80%以上の電気代節約に成功!たった30秒で目安が分かるシミュレーション

SIMULATION

GX志向型住宅とは

GX(グリーントランスフォーメーション)志向型住宅とは、省エネ性能や再生可能エネルギーの導入など、厳しい基準をクリアした住宅が対象となる住みやすい住宅を指します。

GX志向型住宅は、政府が進める「子育てグリーン住宅支援事業」の一環として創設されました。省エネ住宅には「ZEH住宅」や「長期優良住宅」などさまざまな種類が存在しますが、なかでも「GX志向型住宅」はもっともグレードが高く、認定基準の厳しい住宅です。

しかし、2050年カーボンニュートラルの実現を目指して、高性能な省エネ住宅の普及を加速させるため、GX志向型住宅の導入に向けて国から補助金が交付されています。

500億円の予算で、約3万戸分の補助金が確保されている計算です。

GX志向型住宅でもらえる補助金の詳細をわかりやすく解説

GX志向型住宅の補助金には、「ZEH」や「長期優良住宅」と違って以下のような特徴があります。

- 一戸あたり最大160万円の補助金がもらえる

- 「ZEH」や「長期優良住宅」と違って世帯制限がない

- 建替え等を含む加算額はなし

GX志向型住宅は新築で一戸あたり最大160万円の補助金がもらえる

GX志向型住宅に認定されると、「子育てグリーン住宅支援制度」によって、新築で一戸あたり最大160万円の補助金を受け取れます。GX志向型住宅は、ほかの高性能住宅と比べても補助金額がもっとも高く設定されています。

たとえば、「ZEH水準住宅は最大60万円」「長期優良住宅は最大100万円」ですが、GX志向型住宅で受け取れる補助金額は160万円と高額です。太陽光発電など家庭用蓄電池を導入する場合も、最大で導入費用の1/3が追加で補助されます。

そのため、今後省エネで高性能な住宅を建築する場合は、GX志向型住宅を目指して補助金を最大限有効活用するのがおすすめです。

「ZEH」や「長期優良住宅」と違って世帯制限がない

「ZEH」や「長期優良住宅」などと違って、GX志向型住宅向けの補助金には世帯制限がありません。全世帯が対象なため、世帯構成に関係なく補助金の申請が可能です。

| 補助の対象住宅 | 対象世帯 |

|---|---|

| GX志向型住宅 | すべての世帯 |

| 長期優良住宅ZEH水準住宅 | ・子育て世帯(※18歳未満の子どもを有する) ・若者夫婦世帯(※どちらかが39歳以下) |

出典元:子育てグリーン住宅「注文住宅の新築:対象要件の詳細」

従来の「長期優良住宅」や「ZEH水準住宅」への補助金は、18歳未満の子どもがいる世帯や若者夫婦世帯など、世帯構成に制限が設けられていました。

しかし、GX志向型住宅は環境負荷の低減やカーボンニュートラル推進を目的に、より広く普及させるため、世帯条件を撤廃して全世帯を対象としています。世帯制限の撤廃によって、幅広い層がGX志向型住宅の認定で補助金を受けられるのが特徴です。

GX志向型住宅に建替え等を含む加算額はなし

長期優良住宅やZEH水準住宅では、所有していた住宅の解体工事を発注して新規住宅を建てる際、補助金が加算される仕組みです。それぞれ20万円ほど加算額をもらえますが、長期優良住宅やZEH水準住宅とは違って、GX志向型住宅では加算額がありません。

そのため、GX志向型住宅でもらえる補助金は最大で160万円のままです。

| 対象住宅 | 補助金額 | |

| GX志向型住宅 | 160万円/戸 | |

| 長期優良住宅 | 建替前住宅等の除却(建替等)を行う場合 | 100万円/戸 |

| 上記以外 | 80万円/戸 | |

| ZEH水準住宅 | 建替前住宅等の除却(建替等)を行う場合 | 60万円/戸 |

| 上記以外 | 40万円/戸 | |

なお、古家の所在地は新築住所と異なっても問題ありません。つまり、建築主や親族の所有する古家を解体し、異なる場所に長期優良住宅やZEH水準住宅を建築する場合、補助金をもらえます。

ただし、複数の古家を除却した場合も、もらえる補助金は1戸までが上限とされています。

GX志向型住宅の補助金を受けるのに必要な4つの条件・基準

GX志向型住宅の認定を受けて、「子育てグリーン住宅支援事業」の補助金が交付されるには、大きく分けて4つの条件があります。具体的に、GX志向型住宅として認められるのに必要な条件は以下のとおりです。

- 断熱等性能等級「6以上」

- 再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量の削減率が「35%以上」

- 再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量の削減率が「100%以上(例外あり)」

- 高度エネルギーマネジメント:HEMSの導入

断熱等性能等級「6以上」

GX志向型住宅の認定を受けて補助金をもらうには、断熱等性能等級「6以上」の高い断熱性能が必須です。断熱等性能等級は住宅の断熱性能を1~7段階で評価する指標で、等級6は現行の省エネ基準(等級4や5)を大きく上回る水準です。

断熱性能が高いほど外気の影響を受けにくくなり、冷暖房エネルギーの消費を大幅に抑えられます。

| 等級 | 性能の目安 | 主な基準・レベル | 備考(2025年3月時点) |

|---|---|---|---|

| 等級7 | 熱損失が極めて少なく、極めて高い断熱性能 | HEAT20 G3 グレード相当 | 2022年10月新設。最高等級。ZEH+(ゼッチプラス)やLCCM住宅など、より高性能な住宅が目指すレベル。 |

| 等級6 | 熱損失が非常に少なく、高い断熱性能 | HEAT20 G2 グレード相当 | 2022年10月新設。ZEH(ゼッチ)を超える性能。快適性と省エネ性を高いレベルで両立。 |

| 等級5 | 熱損失が少なく、高い断熱性能 | ZEH(ゼッチ)水準 | 2022年4月新設。現在のZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の基準に適合するレベル。省エネ住宅の重要な指標。 |

| 等級4 | 熱損失がある程度少なく、一定の断熱性能 | 現行の省エネルギー基準(平成28年基準) | 2022年3月までは最高等級だったが、2025年4月からすべての新築住宅・建築物に対して適合が義務化される最低基準。 |

| 等級3 | 熱損失が大きく、断熱性能が低い | 旧省エネルギー基準(平成11年基準) | 現在の基準では推奨されないレベル。断熱改修などが検討される。 |

| 等級2 | 熱損失がかなり大きく、断熱性能がかなり低い | さらに古い省エネルギー基準(平成4年基準) | 断熱性能は非常に低い。 |

| 等級1 | 上記等級2に満たないもの | 断熱措置がほとんど施されていないレベル | 断熱性能はほとんど期待できない。 |

等級6を実現するためには、「UA値0.46~0.28W/(m²・K)以下(HEAT20 G2水準)※」や、高性能断熱サッシ、Low-Eトリプルガラス、ダブル断熱などの仕様が求められます。

高い断熱等級を実現すれば、夏は涼しく冬は暖かい快適な住環境を維持しながら、光熱費の大幅削減が可能です。

出典元:国土交通省「断熱性能|ラベル項目の解説」

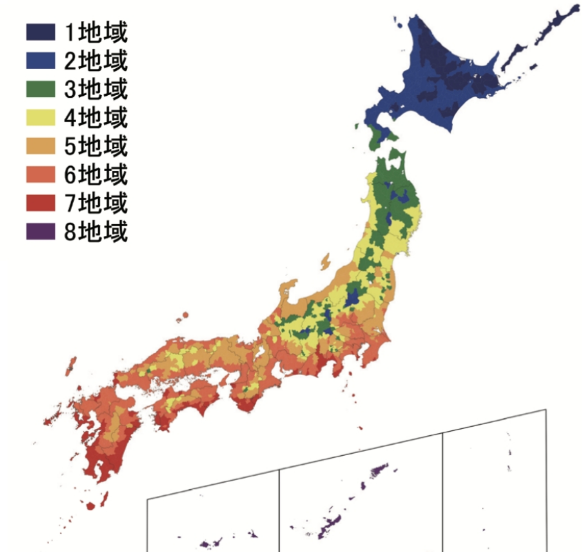

ただし、日本は地域によって気候が大きく違うため、全国を8つの地域に分けて、それぞれの地域で求められるUA値とηAC値の基準値が決められています。そのため、お住まいの地域によって、断熱等級で求められる具体的な数値(UA値とηAC値)が異なる点に注意が必要です。

断熱等性能等級6以上を目指す場合は、ハウスメーカーや設計士と十分に相談し、断熱材やサッシの選定、施工方法までこだわることが重要です。とはいえ、ハウスメーカーなどの事業者は地域ごとの断熱等級に精通しています。

GX志向型の補助金を受ける際は事業者経由で申請するため、基本的に数値計算などは事業者に任せて問題ありません。

※断熱性能を表す主な指標

▶UA値(外皮平均熱貫流率):熱の逃げにくさ

家全体からどれくらい熱が外へ逃げやすいか(または外から中へ入りやすいか)を示す数値で、壁や床、天井や窓など、家の外側全体から逃げる熱の量を平均して計算します。UA値が小さいほど、熱が逃げにくく、外の暑さや寒さの影響を受けにくい、つまり断熱性能が高い家です。

▶ηAC値(平均日射熱取得率):夏の日差しの入りにくさ

夏の強い日差しが窓などの開口部からどれくらい室内に熱として入りやすいかを示す数値です。ηAC値が小さいほど、日射熱が室内に入りにくく、冷房が効きやすい家と言えます。主に、暖かい地域で重要な指標となります。

再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量の削減率が「35%以上」

GX志向型住宅では、再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量を基準値から「35%以上」削減することが条件です。つまり、太陽光発電などの創エネ設備を除いた純粋な省エネ性能を評価します。

端的に言えば、住宅の「冷暖房・給湯・換気・照明」などの設備全体で、従来基準より35%以上エネルギー消費を抑える取り組みがGX志向型住宅の認定に求められます。

高効率エアコンや給湯器、全館空調システム、LED照明などの導入、断熱性能の強化によって、基準をクリアできる計算です。設計一次エネルギー消費量(BEI値)の基準値0.65以下が目安となります。

設計段階で省エネ設備の選定や間取りの工夫を行い、BEI値のシミュレーションを必ず実施しましょう。これにより、GX志向型住宅の補助金申請もスムーズに行えます。

再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量の削減率が「100%以上(例外あり)」

GX志向型住宅では、再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量の削減率が「100%以上」、つまり年間のエネルギー収支がゼロ以上になることがGX志向型住宅で補助金をもらう原則条件です。

太陽光発電などの創エネ設備による自家発電分を差し引いたうえで、住宅の年間エネルギー消費量が実質ゼロ、またはそれ以上の創エネを達成することを意味します。

具体的には、「太陽光パネルの導入」「太陽光発電システムの設置容量を増やす」「蓄電池を組み合わせる」といった取り組みで、消費エネルギーを上回る創エネが可能です。

ただし、寒冷地や多雪地域、都市部の狭小地などでは、削減率が75%以上または要件緩和される場合があります。端的に言えば、状況によっては太陽光なしでGX志向型住宅の認定を受け、補助金をもらえるケースもあります。

設置場所や地域の条件に応じて、太陽光パネルや蓄電池の最適な容量を検討しましょう。例外地域でも、可能な限り創エネ設備の導入を進めれば、エネルギーの自給自足だけでなく、将来的な光熱費削減効果といったメリットも得られます。

コストを抑えて太陽光&蓄電池を導入するなら0円ソーラーの「ハチドリソーラー」へ!

なお、エコな暮らしを送れる「ハチドリソーラー」は、初期費用0円で太陽光発電&蓄電池などを導入できるサービスを提供しております。環境省からも認められており、各自治体にて登録事業者向けの0円ソーラープラン&補助金も活用できます。

興味をお持ちいただけましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

\\初期費用0円で始められる!//

太陽光・蓄電池・V2Hの導入から運用~メンテナンスまでプロが徹底的にサポート!

高度エネルギーマネジメント「HEMS」の導入

GX志向型住宅の補助金を受けるには、「高度エネルギーマネジメント」としてHEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)の導入が必須です。HEMSとは、家庭内のエネルギー消費を「見える化」し、家電や設備機器をネットワークで接続・制御して効率的なエネルギー利用を実現するシステムです。

HEMSを設置すれば、太陽光発電や蓄電池、エコキュートやエアコンなどと連携し、消費・発電・蓄電状況をリアルタイムで管理できます。たとえば、発電量が多い昼間に蓄電池へ充電し、夜間や電力需要ピーク時の放電によって、電気代の節約やエネルギーの自家消費率向上が可能です。

GX志向型住宅では、「ECHONET Lite AIF仕様」に対応した、認定済みコントローラーの設置が求められます。たとえ太陽光発電設備を導入していなくても、GX志向型住宅の認定・補助金を受けるにはHEMSの導入は必須となります。

GX志向型住宅の補助金を受ける申請手順

GX志向型住宅の補助金申請は「GX建築事業者」との連携のもと、事前準備から申請予約、交付申請、完了報告まで段階的に進めていく必要があります。

申請には厳格な条件や書類が求められるため、しっかりとしたスケジュール管理とミスのない手続きが大切です。ここでは、GX志向型住宅の補助金を受けるための大まかな申請手順を解説します。

申請の主な流れ

1.GX建築事業者との契約・着工準備

まず、国に登録された「GX建築事業者」と工事請負契約を締結します。GX建築事業者でなければ補助金申請はできません。その際、「住宅の延床面積が50㎡以上240㎡以下であること」「2024年11月22日以降に基礎工事より後の工程に着手すること」が必須条件です。

2.申請予約を行う(予算枠の確保)

2025年5月中旬から11月14日までの期間に「申請予約」を行い、補助金の予算枠を確保します。申請予約には、「工事請負契約書」「建築確認申請書」「住宅性能証明書(BELS評価書等)」「HEMS機器の型番がわかる資料」「建築主の本人確認書類」などが必要です。

予算が尽きるとGX志向型住宅の補助金をもらえなくなってしまうため、事前の申請予約が重要です。

3.交付申請(本申請)

工事が一定以上進捗(出来高確認)した段階で、2025年12月31日までに「交付申請」を行います。申請時には、出来高確認書や追加書類(建て替えの場合は解体工事関連書類など)も提出します。

4.審査・交付決定

書類審査を経て、補助金の交付が決定します。補助金は施工業者を通じて建築主へ還元されます。

5.完了報告

住宅の竣工・引渡し後、2026年7月31日までに完了報告を行います。

補助金申請時のよくある落とし穴

GX志向型住宅の補助金申請は原則として施工業者が代行します。しかし、進捗や必要書類の準備状況は建築主自身も把握しておくことが重要です。過去に国の制度に対して事業者の申請にミスがあり、補助金を受けられなかった…というケースも発生しています。

また、申請予約をせずに工事を進めると、予算枠が埋まり申請できなくなるリスクがあります。予算が残っている点を確認したうえで、早めの申請予約を行いましょう。

また、GX志向型住宅の補助金は特定の災害危険区域では原則対象外です。「土砂災害特別警戒区域」「災害危険区域」「市街化調整区域かつ土砂災害警戒区域または浸水想定区域」など、建てたい区域が該当するかどうか、各自治体のハザードマップで事前に確認するのがベストです。

参考:国土交通省「わがまちハザードマップ ~地域のハザードマップを入手する~」

GX志向型住宅の補助金はいつからいつまでの日付で申請手続きできる?

GX志向型住宅の補助金(子育てグリーン住宅支援事業)における申請期間は、工事着手・完了報告などによってタイミングが異なります。申請前後で特に注意すべき日付・タイミングは以下のとおりです。

| 項目 | 期間・日付 | 補足・注意点 |

|---|---|---|

| 交付申請の受付期間 | 2025年5月中旬~2025年12月31日 | 予算上限に達した場合、期間内でも終了 |

| 交付申請の予約期間 | 2025年5月中旬~2025年11月14日 | 申請枠を確保するための予約 |

| 対象となる工事着手日 | 2024年11月22日以降(基礎工事より後の工程) | この日以降に着手した工事のみ対象 |

| 完了報告期間 | ~2026年7月31日 | 補助金受領のため工事完了後に報告が必要 |

GX志向型住宅の補助金申請を検討するときの注意点

GX志向型住宅の補助金は最大160万円もらえるものの、いくつかの注意点があるのも事実です。場合によっては補助金がもらえなくなってしまうため、以下の3点に注意しましょう。

- 申請期間が終わる前に予算消化

- 工事着手日のズレ

- 書類の不備・準備不足

- 完了報告とスケジュール管理の遅れ

- 国の補助金は原則併用不可だが自治体制度は利用できるケースも

申請期間が終わる前に予算消化

GX志向型住宅の補助金は条件・申請手順を満たせば誰でも交付される、とは限りません。申請期間内でも、予算が上限に達すると申請が締め切られるため、早めの申請が不可欠です。

GX志向型住宅の補助金は先着順で交付されるため、予算消化のスピードによっては予定より早く受付終了となる可能性があります。特に人気が高い制度では、申請開始直後に予算が埋まるのも珍しくありません。

過去のグリーン住宅ポイント制度やこどもみらい住宅支援事業でも、申請開始から数か月で予算消化により締め切られたケースがありました。その際に、申請書類の不備や遅れで最終的に申請できなかった事例もあります。

申請に必要な書類は事前にチェックリストを作成し、早めに準備を進めましょう。施工会社と連携し、申請開始日直後に提出できるようスケジュールを組むのをおすすめします。

工事着手日のズレ

GX志向型住宅の補助金制度では、国が定めた「2024年11月22日以降に着手した工事」のみが対象です。指定期間以前に工事を始めてしまうと、どんなに条件を満たしていても補助金を受け取れません。

言い換えれば、基礎工事や主要な工程の着手が21日以降であれば、申請することでGX志向型住宅の補助金を受けられます。たとえ契約が2024年11月21日以前であっても、実際の工事がいつ着手されたかがポイントです。

契約日と着手日を必ず分けて記録し、着手日が補助金要件を満たすかを事前に施工会社と確認しましょう。着手証明書など、日付が明確にわかる書類の用意も重要です。

書類の不備・準備不足

書類の不備や準備不足は、申請の遅れや「補助金受給不可」となるリスクを高めます。申請に必要な書類は多岐にわたり、契約書、建築確認申請書、住宅性能証明書などが求められます。

不備があると再提出や審査遅延につながり、最悪の場合、GX志向型住宅の補助金申請期限に間に合わなくなるリスクがあるのも事実です。

建築確認申請書に記載ミスがあり、再提出を求められた結果、申請締切に間に合わず補助金を逃したケースがあります。また、住宅性能証明書の取得に想定以上の時間がかかる場合も。事業者側のミスで申請却下される可能性も否定できません。

必要書類のリストアップと早期取得を徹底し、専門家や施工会社としっかり確認を行いましょう。提出前に第三者のチェックを受けるのも選択肢のひとつです。

完了報告とスケジュール管理の遅れ

工事完了後の報告期限(2026年7月31日)を必ず守ることが、GX志向型住宅向け補助金受給の必須条件です。完了報告が期限を過ぎると、どんなに工事内容が適合していても補助金は支給されません。

特に工事の遅延や書類準備の遅れが重なると、報告期限に間に合わなくなるリスクが高まります。工事が予定より遅れ、完了報告の準備にも手間取り、期限を1日過ぎてしまい補助金を受け取れなかった、といったケースも過去の補助金制度で見られた事例のひとつです。

特に年度末や繁忙期は関係者の対応も遅くなりがちです。工事スケジュールを余裕を持って組み、完了報告に必要な書類も工事中から準備を進めましょう。進捗管理表を作成し、定期的な進捗のチェックをおすすめします。

国の補助金は原則併用不可だが自治体制度は利用できるケースも

原則として、国の他の補助金とは併用できないため、事前に補助金の併用可否を確認しましょう。補助金の重複受給を防ぐため、国の補助金同士は原則併用不可となっています。

ZEH補助金とGX志向型住宅補助金を同じ住宅で同時に申請した場合、どちらか一方しか認められません。

しかし、地方自治体の補助金は国費が充当されていなければ併用可能な場合もあります。地方自治体の太陽光発電&蓄電池向け補助金制度を併用すれば、GX志向型住宅の建設で「最大160万円の補助金+地方自治体の補助金」の利用も可能です。

たとえば、東京都が独自財源で実施する「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」では、国の補助金と併用が可能です。2024年から始まった制度では、「太陽光発電で最大45万円」「蓄電池で最大120万円」の補助金をそれぞれ受け取れます。

希望する補助金制度の条件を一覧化し、併用可否を事前に自治体や国の窓口に問い合わせておきましょう。もっとも有利な補助金を選択できるよう、情報収集と比較検討を怠らない取り組みが大切です。

なお、太陽光発電+蓄電池の補助金制度について気になっている方は、この機会に「ハチドリソーラー」までお問い合わせください。

補助金申請で業界屈指の採択率98%を誇り、「ほかの事業者で駄目だった」とお悩みの方も全力を尽くしてサポートいたします。また、お客様の状況に合わせて最適な設備導入のプランニング&導入効果のシミュレーション&補助金申請サポートまで一気通貫で提供。

さらに、太陽光発電設備や工事にかかる初期費用はすべて0円です。リース期間中の電力はすべてお客様がご自由にお使いいただけるほか、契約期間中のメンテナンスはもちろん、期間終了後のサポートも対応いたします。

\\初期費用0円で始められる!//

太陽光・蓄電池・V2Hの導入から運用~メンテナンスまでプロが徹底的にサポート!

まとめ

GX志向型住宅は最大で160万円という高額な補助金を活用することで、高性能で快適な住まいをより実現しやすくなります。申請には高い断熱性能や省エネ設備、HEMSの導入が必須ですが、高機能な太陽光発電システムを導入すれば、多くの経済的なメリットを期待できます。

GX志向型住宅の補助金申請期間や予算には限りがあるため、早めの情報収集と準備が重要です。

とはいえ、「太陽光発電に補助金が出ていても予算オーバーしてしまう」「初期費用の負担が大きい」「どうせなら高性能な太陽光パネル&蓄電池を導入したい」とお悩みの方もいるかもしれません。

もし、GX志向型住宅への太陽光発電設備の導入にご興味をお持ちでしたら、初期費用0円で設置可能な「0円ソーラー」のハチドリソーラーをご検討ください。

ハチドリソーラーでは、環境への貢献と経済的なメリットを両立させる、お客様に最適な太陽光発電システムをご提案いたします。

長年の実績と豊富な知識を持つ専門スタッフが、お客様のご要望や設置場所の特性を丁寧にヒアリング。発電シミュレーションから各種申請、設置工事、そして安心の長期保証とアフターサポートまで、ワンストップで責任を持って対応できるのが特長です。

まずは無料でできるシミュレーションから、「太陽光の導入で電気代をいくら削減できるのか?」「どれくらいお得になるのか?」をチェックしてみてください。

SIMULATION

ハチドリソーラーブログ 一覧を見る